[拼音]:huijiao yuzhong

[外文]:backcrossing

杂交育种的一种形式。即从杂种一代起多次用杂种与亲本之一继续杂交,从而育成新品种的方法。由于一再回复与该亲本杂交,故称回交。在某一优良品种尚缺一二个有利性状时,用回交可将另一亲本具有这一二个有利性状的基因转移到该优良品种中去。

发展回交育种早期应用于动物育种。1922年美国H.V.哈伦和M.N.波普应用此法将光芒性状转移到优良大麦品种。同年,F.N.布里格斯开始了著名的小麦抗腥黑穗病的回交育种工作,并成功地选育出一系列优良品种,在美国西部地区大面积推广。其后回交育种就逐渐发展为国际上广泛应用的作物育种方法,经常被用于增强作物的抗病虫性及改进其他农艺性状。中国用鸡脚棉与推广品种德字棉 531杂交,经多次回交后,于1944年育成抗卷叶暝的鸡脚德字棉。美国用抗根腐病的大豆材料与生产品种回交后,得到抗病品系哈罗索63等,在严重发病条件下,产量为原品种的3倍。加拿大利用回交法,得到低芥酸和低硫代葡萄糖苷油菜品种托尔。玉米抗大斑病Ht基因、抗小斑病 rhm基因和高赖氨酸O2基因的转育,也应用这种方法。

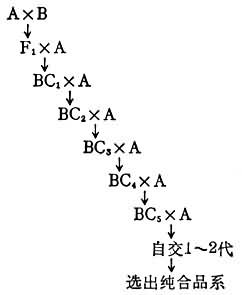

方法典型的回交育种方法如下图所示:图中A为缺少某一二个有利性状的优良品种,因被重复用作亲本,称轮回亲本;又因是有利性状的接受者,也称受体。B为具有某一二个A所缺少的有利性状的亲本, 只在开始回交时应用1次,称非轮回亲本;又因是有利性状的提供者,故称供体。回交过程中,从回交一代 (BC1)开始,每代都从杂种中选择具有 B所提供的有利性状的个体与轮回亲本A杂交。如此继续进行多次, 直到最后得到所有性状与A相似、但增加了从B转来的有利性状的后代时为止。然后再进行1~2次自交,选出被转移性状为纯合的个体,进而育成新品种。在理论上每回交1次,杂种后代所含轮回亲本的遗传成分将递增一半。一般经5~6次回交,其后代的主要性状已接近轮回亲本。但如轮回亲本的主要性状涉及的基因数较多,则回交次数要适当增多。轮回亲本基因对数(n)、回交次数(r)与回交后代中完全纯合个体百分数的关系如表所示:

亲本选择

亲本选择

回交育种的效果,在很大程度上取决于亲本选择是否恰当。为此,轮回亲本应是综合性状较好、预计有发展前途、而仅有一二个性状尚待改进的品种。非轮回亲本所提供的有利性状最好是显性单基因控制的。如属多基因控制,则有利性状的表现将会随回交次数的增加而有所削弱。如属隐性性状,回交后应通过自交使后代分离出该有利性状的植株,才能继续回交。否则必须选用较多的植株同时进行回交和自交,然后根据自交后代是否分离出该有利性状,再对回交后代进行选株继续回交。前者加长年限,后者增加工作量,都不如显性性状为好。

应用回交育种法主要应用于:

(1)常规育种中有利性状的转育。

(2)选育近等基因系。即除了一个性状的基因型不同外,其他所有基因型都相同的一类品系。利用近等基因系可在同一遗传背景下比较某些基因的作用,并可把抵抗不同病菌生理小种的近等基因系混合成多系品种,以控制某些病害的流行。

(3)单体、缺体、三体的转育。

(4)细胞质雄性不育系及核不育系的转育。

(5)克服远缘杂种不育性。

回交育种只要亲本选配得当,在较小的群体内选择,就能有把握地收到改良品种的预期效果,也不必经过多级产量比较试验,便可直接在原品种种植的地区推广。但由于选育出的品种与轮回亲本基本相似,因此,较难获得突破性成果。