[拼音]:yinbaozichongbing

[外文]:cryptosporidiosis

隐孢子虫引起的动物源性寄生原虫病。临床上以腹痛、水泻、发热为主要特征。以前仅见于牛犊、羊羔、雏鸡、火鸡、豚鼠等动物。1975年起始有人体感染的报告。本病呈世界性分布,中国也有少数病例报告。易发生于免疫功能低下的人,常与动物接触的兽医和农民也可受染。儿童及青少年的感染率较成人高,在某些西方国家的同性恋者中,发病率也较高。也是某些获得性免疫缺陷综合征患者的致死性并发症之一。

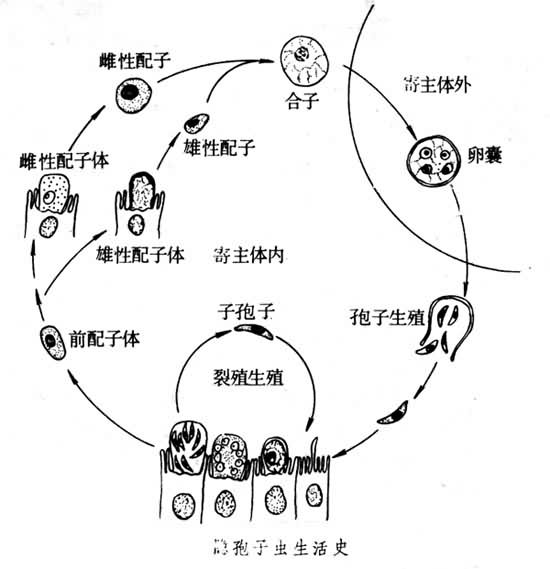

隐孢子虫属顶端复合体动物门,孢子虫纲,球虫亚纲,真球虫目,艾默氏虫亚目,隐孢子科,目前认为寄生于哺乳动物的隐孢子虫有鼠隐孢子虫和小隐孢子虫两种。其生活史中的有性生殖和无性生殖阶段均在同一寄主体内进行。人或动物食入感染性卵囊后即可发病。卵囊被吸入后也可引起肺隐孢子虫病。卵囊呈卵圆形,大小为2~6μm,内含4个子孢子,经消化液作用后,子孢子脱囊而出,并附着在肠粘膜上,于上皮细胞内发育成滋养体,然后演变为含8个裂殖子的裂殖体。裂殖体破裂后,裂殖子再侵入其他上皮细胞。第二代裂殖体内仅含 4个裂殖子,除继续进行裂体增殖外,一部分发育成雌、雄配子体,分别产生雌、雄配子。雌、雄配子结合形成合子,然后发育为卵囊随粪便排出(见图)。

由于虫体的毒素和代谢产物及虫体的直接刺激作用,使小肠粘膜绒毛萎缩变短甚至消失,隐窝加深,绒毛上皮细胞胞浆内出现空泡,并显示退化或皱缩现象,这些变化也可见于结肠和胃粘膜,痊愈后可恢复正常。本病的潜伏期为5天,主要症状为腹痛、腹泻、腹胀、呕吐、厌食、乏力等,部分病例有发热,病程为数日至数周不等。免疫功能正常者症状轻并多能自愈,免疫功能低下者病情重且病程长,常伴有脱水及电解质紊乱,可出现吸收不良及恶液质,甚至死亡。有一部分旅游者腹泻系本病所致。

诊断主要靠肠粘膜活体组织检查及从粪便中检出卵囊。尚无有效治疗药物,有人报告用大蒜提取液治疗有效。预防主要是注意饮食卫生,免疫功能低下者应避免与动物接触,10%甲醛或 5%氨水可使卵囊失去活性,加热65℃、30分钟或在-70℃低温下冷冻可将卵囊杀死。