药材名称:杜当归

名称出处:《救荒本草》

概况异名:土当归(《纲目》),九眼独活、鬼眼独活(通称)。

基源:为五加科楤木属植物食用土当归的根茎及根。楤木属全世界约40种,中国约有30种。

原植物:食用土当归Aralia cordata Thunb.(Aralia edulis Sieb.et Zucc.),又名食用楤木(《经济植物手册》)。

历史:土当归原名杜当归,始见于《救荒本草》,云“生密县山野中,其茎圆而有线棱,叶似山芹菜而硬边有锯齿刺,又似苍术叶而大,每三叶攒生一处开黄花。”在同一卷中又云:“叶似蜀葵叶,叶稍大,而有五叉。”《纲目》在独活条下注释:“独活是极大羌活,有如鬼眼者,寻常皆以老宿前胡为独活者非矣。”又:“近时江湖中出一种土当归,长尺许,白肉黑皮,气亦芳香,如白芷气,人也谓之水白芷,用充独活。”关于这种植物,李时诊对其虽作附图,但形态描述也较简略,很难确定为何种植物,但在独活条后,李时珍又单列土当归一条,在此条集解下未注文字,所绘之图,虽然粗略,但可以看出与今土当归,即食用楤木颇为相似。《纲目拾遗》所栽的土当归为荷包牡丹之根;而《植物名实图考》所述的土当归及其附图似为今日习称紫花前胡,二者均为同名异物。

形态:多年生大草本,高1~3m。根茎粗大匍匐,具多数明显节结,每节具一较大而内凹的茎痕,根长圆锥形并有支根。叶互生,为二~三回羽状复叶,叶柄长15~30cm,无毛或有短毛;托叶和叶柄基部合生,先端离生部分为锥形,长约3mm,边缘有纤毛;叶片具小叶3~5,小叶片长卵形到长圆状卵形,长4~15cm,宽3~7cm,先端急尖,基部圆形至心形,侧生小叶基部偏斜,上面无毛,下面脉上疏生短柔毛,边缘具粗锯齿,基部有放射脉3条。伞形花序聚成圆锥花序,顶生和腋生,长达50cm,分枝少,伞形花序直径约2cm;苞片线形,长3~5mm;花梗丝状,长10~12mm;小苞片长约2mm;花瓣5,白色;花萼钟状,长约1mm,先端5齿裂,子房5室,花柱5,分离。果实球形,紫黑色,直径约3mm。有5棱;宿存花柱长约2mm,离生或仅基部合生。花期7~8月,果期9~10月。(图见《中国药用植物志》.第6册.278图)

生境与分布:生于海拔1300~1600m的杂木林内或林阴下以及山坡灌木丛中,分布于河北、江苏、安徽、浙江、江西、福建、台湾、河南、湖北、湖南、广西。日本及朝鲜也有分布。

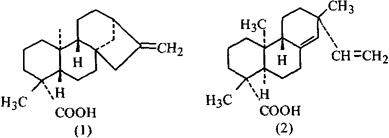

化学性质根含多种二萜类化合物:l-贝壳杉-16-烯-19-酸(l-Kaur-16-en-19-oicacid)[1](1)、16,17-二羟基-16β-贝壳杉-19酸(16,17-Dihydroxy-16β-kauran-19-oic acid)、l-海松酸(l-Pirnara-8(14),15-dien-19-oic acid)(2)、7-酮-l-海松酸、7α-羟基-l-海松酸、7β-羟基-l-海松酸、l-海松醇[2,3]。

根还含挥发油,其中主成分为α、β蒎烯(α,β-pinene)、芹子烯(δ-Selinene)、α-葎草烯(α-Hurnulene)、月桂烯(Myrcene)、香桧烯(Sabinene)、β-石竹烯(β-Caryophyllene)等[4]。

参考文献

[1] CA 1969;71:39209r。

[2] Phytochemistry 1973;12(2):468。

[3] Chem Pharm Bull 1974;22(7):1629。

[4] CA 1981;95:78689n。

本品提取物给小鼠ip1/8~1/9LD50的剂量,有镇静作用,并可延长尼可刹米、咖啡因或士的宁引起惊厥的潜伏期。

参考文献

药学通报 1984;19(4):59。

性味:辛,温。

功效:祛风除湿,发汗镇痛,利尿消肿,和血补虚。

主治:癃闭肿满,风湿痹痛,下元虚冷,小腹疼痛。

用法用量:内服:煎汤,6~12g。外用:煎水洗。

临床应用方选和验方: 《湖南药物志》:“治偏头痛:土当归12g,桑寄生9g,秦艽、防风各6g,竹沥1杯。水煎服。”