公共选择理论告诉我们,当发现一项制度没有达到预期效果时,不要急于去寻找另一项制度来替代它,最好还是先审查一下人们之所以选中它的原因,看看它到底对哪一个阶层或集团更有利。在弄清楚这些之后,再寻找改善制度效率的办法。因此我们有必要考察一下股权双轨制所产生的市场效用。

如何解决国有企业资金短缺和重塑公有制企业的产权关系是当今我国试办并发展股份制的两大主题。股权双轨制产生于1993年,当时已实行股份制改造的国有企业就有6000多家,在并不富裕的我国,社会闲置的现金资源是极其宝贵的稀缺资源,“僧多粥少”的矛盾非常突出;再加上当时开设证券市场毕竟是一种尝试,如果股票市场失去控制,整个社会金融体系就会而临崩溃的危险,为了做到收放自如和平衡全国各地的关系,股票发行实行了“额度制”,即中央政府将公开发行股票的额度在全国各地国有企业之间平衡分配,由当地政府或国务院相关部委掌握。额度制就直接导致了上市公司的股票不可能全流通,股权双轨制因此应运而生。不可否认,股权双轨制对于当时急需资金的国有企业,促进全国各地经济的平衡发展,以及稳定市场秩序发挥了积极作用。但是随着市场规模的迅速扩大,股权双轨制带来的负而效用就更显突出。主要表现为上市公司的逆向选择、道德风险和外部成本的日益加剧。

1.逆向选择。在经济学中,这是指在签订契约前,代理人掌握了一些委托人不知道的信息,代理人可以利用这一信息优势签订对自己有利的契约。非流通股股东控制了上市公司,他们成为了委托人—流通股股东和债权人等利益相关者的代理人。他们无疑比外界更了解企业的现状和未来前景,他们甚至通过操纵信息的披露保持其信息优势,使外部利益相关者不能作出正确的投资决策,从而破坏资本市场功能的充分有效发挥。例如,为了达到再融资目的,如配股和增发、银行贷款和发行债券,上市公司的管理当局先针对融资的标准和要求粉饰会计报表、发布企业前景乐观的信息,而将内部经营的困难、失误等设法隐瞒,投资者和贷款人由于信息的不对称很可能就会钻进非流通股股东设计的“圈钱”陷井。信息不对称是导致逆向选择的直接原因,股权双轨制从制度安排上就使上市公司实现了内部人控制,不管有多么严厉的外部监督机制,信息均不可能透明化。

2.道德风险。在经济学中,这是指从事经济活动的人,在最大限度的增进自身效用时作出不利于他人的行动,股权双轨制在很大程度上是非流通股股东作出不道德行为的催化剂,又是作出不道德行为的加速器。这是因为上市公司的非流通股股东和流通股股东在根本利益上不一致引起的。流通股股东获利有两条途径,一是指望上市公司分配现金股利,二是在股票市场博取股票差价。而非流通股股东获利从理论上讲,基本上只能靠公司的盈利。因此上市公司的管理当局一般不会关心本公司股票在二级市场上的表现。为了实现自身利益的最大化,非流通股股东只有紧盯流通股股东的腰包。有盈利时,要么不分配,要么以股票股利的形式分给流通股股东一个“画饼”。管理当局完全可以设计一个对非流通股股东最有利的方案,一方而满足上市公司再融资所需的利润等指标的限制条件,另一方而以所谓资产重组或关联交易、委托理财等种种不道德的手段,将上市公司的利润和现金置换或套取流入控股股东的手中。只有在再融资需要时,由于现行制度的限制,才会分给流通股股东一点点现金股利,并出利好消息配合经纪人抬高股价,这都是为了实现高价配股,以便“圈取”更多的资金。更有甚者,大股东利用内部人控制之便,长期占用上市公司的巨额资金不还,截留占用资金带来的利润。不用资金去发展上市公司,流通股股东指望分得现金股利的梦想如何实现?

3.外部成本。经济学认为:生产和消费活动都会产生外部经济。即在生产和消费过程中,经济人对不直接相关的第三方经济人产生了经济影响,如果给第三方经济人带来了收益而无法向其收费,则称这种外部经济为外部收益;如果给第三方经济人带来了损失而没有给予补偿,则称这种外部经济为外部成本。经过10余年的实践证明,股权双轨制带米的外部成本更加突出,表现在以下五个方而:其一,上市公司“圈钱”的示范效应,使得更多的未上市公司想“搭便车”争相上市,在“争取上市”的过程要花费大量费用,如评估费、审计费、律师费和上市辅导费,甚至高额的公关费用等等,毕竟最终上市的公司是少数,大量的资金花在这些无效率的工作上。其二,不少上市公司本身并不缺资金,但还是耍努力去“圈”,圈来的钱不是被大股东占用,就是进行所谓的委托理财,“好钢没有用在刀刃上”,降低了社会资金的使用效率。另外,由于资金来得容易,非流通股股东就会把上市公司当作“提款机”,容易对上市公司的“壳资源”产生依赖心里,从而丧失进取心,更加不会在提高资金使用效率上下功夫了,而是一门心思花在如何“圈钱”上。其三,由于非流通股股东与流通股股东利益的不一致性,股票二级市场的价格与上市公司的业绩相关性弱化,流通股股东获利的重心放在股票的炒作上,要博取股票差价就只能靠新增资金推动,市盈率必然居高不下,巨额社会资金就屯积在股市,使有限的资金得不到有效的利用;一旦有利空消息,股市应声而跌,又造成了巨额社会财富的“蒸发”。其四,经营者对经营对象均有一定的偏好,由于非流通股不能在证券市场流通,经营者不能迅速适应于市场的需要而转换经营对象,这在客观上不能使得社会资源在经营者的偏好选择中发挥优势,从而降低了社会资源的有效配置率和利用率。其五,随着上市公司的迅速增加,股权双轨制的固有弊端将越积越多,积重难返,势必增加政府的调控成本,最终可能导致政府失灵。那时政府付出的代价将更加惨重。

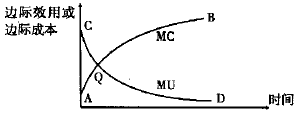

综上所述,我们不难得出,股权双轨制带来的社会效用遵守边际效用急剧递减规律,而边际成本(包括边际内部成本和边际外部成本)遵守急刷递增规律。如下图所示:

曲线AB是边际成本MC曲线,曲线CD是边际效用MU曲线,在股权双轨制实行的初期边际效用大于边际成本即CQA区域,社会即获得正而效用大于负而效用;经过短暂的均衡期以后即Q点,股权双轨制的边际成本大于边际效用即BQD区域,社会获得的就是负而效用大于正而效用。笔者认为,我国现阶段已进入BQD区域。