J.M.凯恩斯在1936年出版的《就业、利息和货币通论》中,用储蓄—投资的分析法,详尽地阐明了收入和支出的组成要素,以及物价水平变动的原因和过程,成功地把货币理论与价值理论融合在一起,建立了完整的收入支出说理论体系。其要点如下:

①收入有货币收入与实际收入之分。货币收入是指一定时期各种生产要素可得到的货币量,它来自生产各种投资品消费品的生产费用,以及政府部门的各种预算支出。影响货币收入量的是银行的货币供给状况和金融环境,以及企业家的预期利润。实际收入是指一定时期全社会的总产品量,它决定于两个因素:一是国家已经就业的各种生产要素,二是使用这些生产要素的企业家决策。

②社会总支出形成社会总的有效需求,它由购买消费品和投资品的货币支出组成。购买消费品的支出决定于收入水平和消费倾向,消费倾向是收入的稳定的函数,即收入增加,消费支出增加。由于短期内消费倾向是稳定的,收入中没有用于消费的部分便转化为储蓄,因而储蓄倾向也是稳定的。储蓄是收入的正函数。购买投资品的支出决定于资本边际效率和市场利率。如资本边际效率高于市场利率,则企业家投资有利可图,从而购买投资品的支出增加;相反,购买投资品的支出减少。资本边际效率受商品的需求水平和社会未利用的资本存量的影响,极不稳定;市场利率受货币供给量与流动性偏好的影响,也是极不稳定的。

③每一轮的支出都创造收入,而每一轮收入的再支出又再创造另一轮的收入,如此循环往复,促进经济的运转。

④一定时期的货币收入总是等于同期所生产的商品的货币价值。由于货币的贮藏、流通、货币的创造和毁坏,在一定时期内,为新生产的商品提供到市场上的货币总是多于或少于从产品中获得的货币收入。这样,储蓄就不等于投资。当储蓄大于投资时,收入水平、就业水平和物价水平就趋于下降;相反,当储蓄小于投资时,收入水平、就业水平和物价水平就趋于上升。

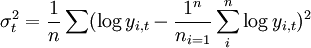

⑤在任何时候,货币的价值都决定于货币收入流量与实际收入流量之间的对比关系。如果货币收入增加的速度快于实际收入增加的速度,则物价水平趋于上升;相反,如果实际收入增加的速度快于货币收入增加的速度,则物价水平趋于下降。只有在货币收入与实际收入以相同的速度增加时,物价水平才会趋于稳定。对此,美国凯恩斯学派经济学家A.H.汉森以方程式的形式表述如下:

式中,P代表一般物价水平,Y代表一定时期内的货币总收入或货币总支出,O代表同期的商品和劳务的生产量或实际收入。公式不仅表明P与Y成正比,与O成反比,而且表明Y的增长速度如快于O的增长速度,则P趋于上涨,相反,P趋于下降。

凯恩斯的收入支出说旨在说明资本主义经济危机和失业存在的根源是有效需求不足。他强调消费需求不足是由于人们的消费倾向偏低,而投资需求不足是由于利润率的变动与利率的变动不一致。因此,需要通过财政政策或货币政策调节货币供给,影响利率,刺激投资,增加有效需求。而有效需求增加,则引起收入增加,经过一系列的连锁反应,最终导致就业增加和经济的发展。