红腹咬鹃(学名:Harpactes wardi,英文名:Ward’s Trogon)是咬鹃科咬鹃属的鸟类。

红腹咬鹃(学名:Harpactes wardi)为咬鹃科咬鹃属的鸟类。在中国大陆,分布于云南等地。该物种的模式产地在缅甸。

中文学名:红腹咬鹃

拉丁学名:Harpactes wardi

英文俗名:Ward’s Trogon

命名作者:Kinnear, 1927

中文目名:咬鹃目(Trogoniformes)

中文科名:咬鹃科(Trogonidae)

中文属名:咬鹃属(Harpactes)

繁殖区:东洋界 : ne India to n Vietnam

中国野生鸟类:

《中国鸟类野外手册》:鸟种编号#166

中国三有保护鸟类:有益的或有重要经济、科学研究价值的

世界自然保护联盟(IUCN)

红色名录保护级别:近危物种

Near Threatened(NT)

可能在不久的将来有濒危或灭绝危险

外形特征

红腹咬鹃

红腹咬鹃

体大(38厘米)的绯红及深栗色咬鹃。雄鸟的头、上胸、上体及中央尾羽栗褐色。两翼偏黑,初级飞羽缘白;额及头顶红色;下胸至尾下覆羽红粉。以楔尾的外侧尾羽腹面绯红色为识别特征。眼周裸皮蓝色。雌鸟相似,但深色部位较灰暗,而浅色部位为樱草黄色而非绯红色。 虹膜-褐色;嘴-粉红色;脚-粉棕色。

叫声:响亮而快进的圆润klew声,随叫速上升而音调下降,与红头咬鹃叫声绝然不同。告警叫为whirr-ur声。

地理分布

红腹咬鹃

红腹咬鹃

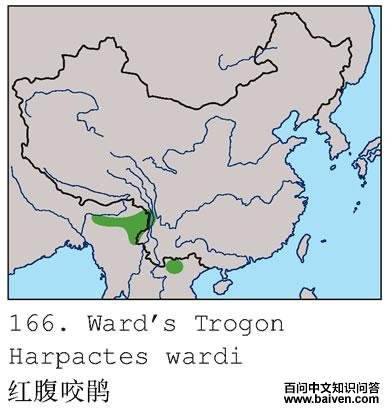

分布范围:喜马拉雅山脉东部至印度东北部,缅甸东北部及越南东京的东北部。

分布状况:全球性易危(Collar et al., 1994)。罕见留鸟,于云南西北部的贡山和西部的高黎贡山及西藏东南部海拔1600~3000米地带。也可能见于云南东南部的金屏地区,作为(越南)东京西北部种群之一部。

生活习性

习性:栖于山区常绿林。具典型的咬鹃行为特征。

保护现状

该物种已被列入国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。