金翅雀(学名:Chloris sinica,英文名:Grey-capped Greenfinch)是燕雀科金翅雀属的鸟类,又名金翅、绿雀、芦花黄雀、黄弹鸟、黄楠鸟、碛弱、谷雀,英文名直译为灰顶金翅雀。金翅雀分布于亚洲东部,见于俄罗斯远东地区的黑龙江流域下游、日本、朝鲜和中南半岛北部;在中国分布于东部地区,东北大部、华北大部、华中华南各地可见,其在中国分布的西限达西北的青海省和西南的云贵川一线。金翅雀的食物主要是树木和杂草的种子,也可用谷物和昆虫充饥。

中文学名:金翅雀

拉丁学名:Chloris sinica

英文俗名:Grey-capped Greenfinch

命名作者:Linnaeus, 1766

中文目名:雀形目(Passeriformes)

中文科名:燕雀科(Fringillidae)

中文属名:金翅雀属(Chloris)

繁殖区:古北界 : e, also e China to Vietnam

中国野生鸟类:

《中国鸟类野外手册》:鸟种编号#1246

主要羽色:黄色

次要羽色:褐色

外形特征

金翅雀:形态特征图

金翅雀:形态特征图

体小(13厘米)的黄、灰及褐色雀鸟。双翅的飞羽黑褐色,但基部有宽阔的黄色翼斑,所谓“金翅”指的就是这一部分的羽毛颜色。

成体雄鸟顶冠及颈背灰色,眼先和眼周部位羽毛深褐色近黑色,背纯褐色,翼斑、外侧尾羽基部及臀黄。

雌鸟色暗,幼鸟色淡且多纵纹。

虹膜-深褐;嘴-偏粉;脚-粉褐。

叫声:金翅雀叫声甚有特色,为轻柔而连续不断的滴滴声,虽声音轻柔但传播甚远。

简要辨识特点:雄的色深,雌的浅,亚成有胸斑!

金翅雀雄鸟,黄色更深,作者刚玉。

金翅雀雄鸟,黄色更深,作者刚玉。

金翅雀雌鸟,黄色较浅,作者刚玉。相似鸟种的区别辨识

金翅雀雌鸟,黄色较浅,作者刚玉。相似鸟种的区别辨识

金翅雀与黑头金翅雀的区别:头无深色图纹,体羽褐色较暖,尾呈叉形。

金翅雀与欧金翅雀的区别:欧金翅雀仅在新疆被观察到,体型较大,绿色较浓,顶冠绿色且嘴较厚重。

生活习性

金翅雀飞翔,作者刚玉。

金翅雀飞翔,作者刚玉。

经常可以见成群齐飞,吱吱喳喳的小精灵,那就是金翅雀了。身着黄橄榄绿色的羽毛,配上粉红色的小嘴,状极可爱;迎着阳光,飞行鼓翅时,翼端有着金黄色闪闪发亮的光泽,便是金翅雀独一无二的标志。

生境 金翅雀

金翅雀

适合金翅雀的生境非常多样,其垂直分布可达海拔2400米的高山区,但在低山和平原地区金翅雀也是常见鸟种,尤其在冬日的平原,在平原他们活动于高大乔木的树冠中,而在山地则穿梭于低矮的灌木从中。

食性 金翅雀

金翅雀

金翅雀的食物主要是树木和杂草的种子,也可用谷物和昆虫充饥。野生金翅雀在松树上筑巢,巢呈杯状,由草根、羽毛等构成。金翅雀的食谱以植物性食物为主,主要是各种草本植物的种子,偶尔取食农作物和昆虫。

繁殖 金翅雀

金翅雀

金翅雀的繁殖期在每年的3~7月,繁殖地点常选择在山中树丛里,多营巢于松树或果树上,巢置于树顶细小枝干间,距离地面高程可达10米,巢以细弱的草根、棉麻纤维为基本材料纠缠而成,呈精致的杯状,巢内垫以兽毛、碎绒、蜘网、羽毛等柔软材料。每巢产卵2~5枚,卵色或白或绿,具褐色斑点,孵化期11~13天。 本物种未列入濒危,但受到非法鸟类贸易的威胁。每窝产蛋4~5枚,颜色为浅绿色,较大的一端有杂色斑点。雏鸟12天左右出壳。雌鸟育雏,先将食物储存在嗉囊中,待充分泡软后再吐出来喂给雏鸟.

地理分布

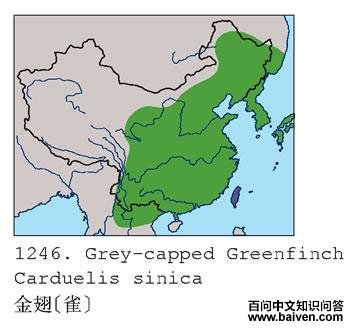

金翅雀:地理分布图

金翅雀:地理分布图

金翅雀分布于亚洲东部,见于俄罗斯远东地区的黑龙江流域下游、日本、朝鲜和印度支那半岛北部;在中国分布于东部地区,东北大部、华北大部、华中华南各地可见,其在中国分布的西限达西北的青海省和西南的云贵川一线。

分布范围:西伯利亚东南部、蒙古、日本、中国东部、越南。

分布状况:常见。几个亚种在中国为留鸟,亚种chabovovi于黑龙江北部及内蒙古东部呼伦池地区;ussuriensis于内蒙古东南部、黑龙江南部、辽宁及河北;指名亚种于华东及华南大部,西至青海东部、四川、云南及广西;kawarahiba繁殖于堪察加(越冬在日本),但有迷鸟至台湾。

保护现状

金翅雀

金翅雀

- 金翅雀目前尚无人工繁育成功的记录,但却是中国北方普通笼鸟之一。请勿捕捉野鸟。

- 该物种已被列入中国国家林业局2000年8月1日发布的《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》。

- 列入《世界自然保护联盟》(IUCN) 2012年濒危物种红色名录ver 3.1——低危(LC)。