灰头鸫(学名:Turdus rubrocanus,英文名:Chestnut Thrush)是鸫科鸫属的鸟类。

灰头鸫(学名:Turdus rubrocanus)为雀形目鸫科鸫属的鸟类。分布于巴基斯坦、印度、阿富汗、不丹、缅甸以及中国大陆的甘肃、陕西、湖北、贵州、四川、西藏、青海、云南、山东等地,主要栖息于在西藏栖于海拔3800米左右的云杉林下灌丛和河滩灌丛中、在四川栖于海拔3200-3400米林间灌丛、在贵州见于海拔2400-2850米的杂木林中以及在陕西见于海拔1950-3400米地带。该物种的模式产地在尼泊尔。

中文学名:灰头鸫

拉丁学名:Turdus rubrocanus

英文俗名:Chestnut Thrush

命名作者:Gray, JE & Gray, GR, 1847

中文目名:雀形目(Passeriformes)

中文科名:鸫科(Turdidae)

中文属名:鸫属(Turdus)

繁殖区:东洋界 : e Afghanistan to Burma

中国野生鸟类:

《中国鸟类野外手册》:鸟种编号#709

世界自然保护联盟(IUCN)

红色名录保护级别:无危物种

Least Concern(LC)

受威胁程度较低,保护现状比较安全

主要羽色:栗色/棕色

次要羽色:灰色

外形特征

灰头鸫

灰头鸫

体型略小(25厘米)的栗色及灰色鸫。体羽色彩图纹特别--头及颈灰色,两翼及尾黑色,身体多栗色。与棕背黑头鸫的区别在头灰而非黑色,栗色的身体与深色的头胸部之间无偏白色边界,尾下覆羽黑色且羽端白,而非黑色且羽端棕色,眼圈黄色。

雌鸟较雄鸟不活跃,通常头部颜色稍浅(?)。

亚成鸟头部深色及棕色,喉白色。颊部、胸腹部具黑色点斑。

虹膜-褐色;嘴-黄色;脚-黄色。

叫声:告警时咯咯叫似乌鸫。其他叫声包括生硬的chook-chook声及快速不连贯的 sit-sit-sit声。鸣声优美似欧歌鸫,但持续时间较短,于树顶上作叫。

灰头鸫:亚成鸟

灰头鸫:亚成鸟

灰头鸫:亚成鸟

灰头鸫:亚成鸟

生活习性

灰头鸫

灰头鸫

常单独活动,冬季也成群。多栖于乔木上,性胆怯而机警,遇人或有干扰立刻发出警叫声,甚惧生。常在林下灌木或乔木树上活动和觅食,但更多是下到地面觅食。主要以昆虫和昆虫幼虫为食,也吃植物果实和种子。灰头鸫主要为留鸟,部分地区为夏候鸟。

繁殖期间主要栖息于海拔2000-3500m的山地阔叶林、针阔叶、混交林、杂木林、竹林和针叶林中,尤以森林茂密的针叶林和针阔叶混交林较常见,冬季多下到低山林缘灌丛和山脚平原等开阔地带的树丛中活动,有时甚至进到村寨附近和农田地中。

生长繁殖

繁殖期4-7月,4月初雄鸟即开始占区和鸣叫。通常营巢于林下小树枝杈上,距地高2-4m,有时也在陡峭的悬崖或岸边洞穴中营巢。巢呈杯状,主要由细树枝、苔藓、树根、枯草茎、叶等构成,内垫有细草茎和毛发。

每窝产卵3-4枚,偶尔5枚。卵绿色、有淡红褐色斑点,卵为卵圆形,大小为28-35mm×20-22.8mm,平均30.6mm×21.6mm。雌鸟孵卵,

雏鸟晚成性,雌雄亲鸟共同育雏。

地理分布

灰头鸫

灰头鸫

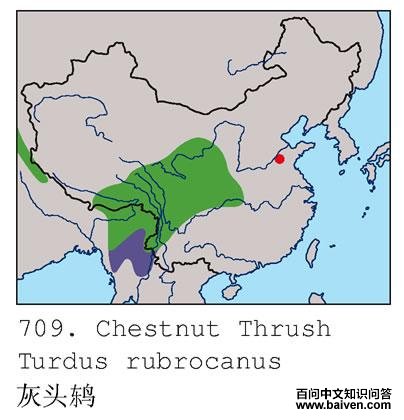

分布范围:阿富汗东部、喜马拉雅山脉至印度东北部、缅甸北部及西藏高原至中国中部。

分布状况:亚种gouldii为常见留鸟于西藏东南部及东部、青海南部、四川、云南西北部、甘肃南部、宁夏南部、陕西南部和湖北西部的神农架地区,偶见于山东。指名亚种可能见于西藏南部及西南部。栖于海拔2100~3700米的亚高山落叶及针叶林;冬季迁往较低海拔处越冬。

亚种分化

灰头鸫指名亚种,雄鸟,摄于印度

灰头鸫指名亚种,雄鸟,摄于印度

灰头鸫西南亚种(学名:Turdus rubrocanus gouldii)。分布于尼泊尔、印度、缅甸以及中国大陆的甘肃、陕西、湖北、贵州、四川、西藏、青海、云南、山东等地。该物种的模式产地在四川宝兴。

灰头鸫指名亚种(学名:Turdus rubrocanus rubrocanus):头部偏灰色。