黑喉噪鹛(学名:Garrulax chinensis,英文名:Black-throated Laughingthrush)是噪鹛科噪鹛属的鸟类。头侧及喉黑色,脸颊白色。华南和西南热带山区常见留鸟,小群活动,喜在次生林、竹丛、灌丛中出没。鸣叫声响亮清晰,圆润悦耳,其声似“滴卟-,滴卟-”。黑喉噪鹛因叫声响亮动听,俗称“山呼鸟”(又称珊瑚鸟、山胡鸟),常被作为观赏鸟饲养。黑喉、眼后有一大块白斑。主要分布在云南中部和南部。

中文学名:黑喉噪鹛

拉丁学名:Garrulax chinensis

英文俗名:Black-throated Laughingthrush

命名作者:Scopoli, 1786

中文目名:雀形目(Passeriformes)

中文科名:噪鹛科(Leiothrichidae)

中文属名:噪鹛属(Garrulax)

繁殖区:东洋界 : Southeast Asia

中国野生鸟类:

《中国鸟类野外手册》:鸟种编号#1022

中国三有保护鸟类:有益的或有重要经济、科学研究价值的

世界自然保护联盟(IUCN)

红色名录保护级别:无危物种

Least Concern(LC)

受威胁程度较低,保护现状比较安全

主要羽色:灰色

次要羽色:黑色

外形特征

黑喉噪鹛:形态特征图

黑喉噪鹛:形态特征图

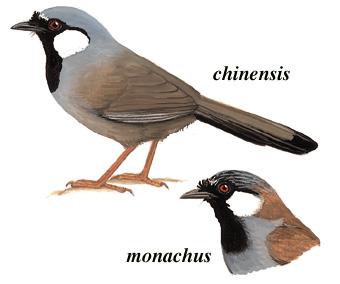

体型略小(23厘米)的深灰色噪鹛。头侧及喉黑色,腹部及尾下覆羽橄榄灰。蓬松的黑色前后具白色边缘。内陆型亚种的脸颊白色,但海南亚种颈后及颈侧棕褐色。初级飞羽羽缘色浅。

虹膜-红色;嘴-黑色;脚-黄或灰色。

叫声:清晰而动听的似鸫鸣声及响亮的咯咯群鸟笑声。

地理分布

黑喉噪鹛:地理分布图

黑喉噪鹛:地理分布图

国内分布:国内分布于云南西部和南部、广西、香港和广西南部。

国外分布:国外分布于缅甸、泰国、老挝、越南和柬埔寨等地。

分布范围:中国南部及印度支那。

分布状况:常见于云南西南部(lochmius),云南东南部至广东(chinensis)及海南岛(monachus)的低地森林,高可至海拔1200米。

生活习性

黑喉噪鹛

黑喉噪鹛

生境:主要栖息于海拔1500米以下的低山和丘陵地带的常绿阔叶林、热带季雨林和竹林中,有时也见在农田地边、村寨附近以及滨海的次生林和灌木林中活动和觅食。

食性:主要以蚂蚁、蝽象、甲虫、象甲、步行虫等昆虫为食,也吃部分植物果实和种子。

习性:常呈数只或10多只的小群活动,偶尔也见有单独和成对活动的。多在林下灌木丛间跳来跳去,群间个体通过叫声保持联系,社群行为极强,当被冲散后很快又通过叫声聚集在一起。鸟群中如有一只被打伤,其余鸟并不马上逃走,如受伤鸟被捉住发出惊叫,其他鸟似有前来抢救之势。活动时频繁地发出叫声,悦耳动听。除在树木低枝和灌木上跳跃活动外,也常在地面上迅速地跳来跳去,一面扇动着两翅,一面点头,跳一会,又起劲鸣叫,尤其是早晚和早春,这种活动较为频繁。如发现人或突然受到惊扰,有时也飞走,飞行笨拙费力,通常飞不多远又落下。

生长繁殖

黑喉噪鹛:亚成鸟

黑喉噪鹛:亚成鸟

黑喉噪鹛在海南岛的繁殖期3~8月,1年繁殖2窝,第一窝通常在3~6月,第二窝在7~8月。

营巢于林下茂密的灌木丛或竹林里,巢离地一般不高。巢呈浅杯状,主要由草根,树叶、藤葛等构成,内垫有细嫩草根,结构较为疏松。巢的大小为外径16厘米,内径8.1厘米,高8.2厘米,深5.4厘米。

每窝产卵3~5枚,通常为4枚,卵白色,大小为28.8毫米×20.4毫米。

保护现状

黑喉噪鹛

黑喉噪鹛

黑喉噪鹛在中国种群数量较丰富。其体型大小适中,羽色艳丽、鸣声婉转、悦耳动听,是著名的笼养鸟之一,应控制猎取,注意保护。