褐岩鹨(学名:Prunella fulvescens,英文名:Brown Accentor)为岩鹨科岩鹨属的鸟类。身体褐色具暗黑色纵纹,白色眉纹粗显,下体白色,胸及两胁沾粉色。不同地理亚种在色调上有异,色最淡的亚种见于昆仑山。喜开阔有灌丛至几乎无植被的高山山坡及碎石带。国内分布于新疆西部喀什、天山、昆仑山、阿尔泰山、西藏、青海、四川、甘肃、宁夏及内蒙古东北部额尔古纳河。国外分布于中亚、阿尔泰、蒙古、巴基斯坦、阿富汗等地。该物种的模式产地在中亚Turkestan。

中文学名:褐岩鹨

拉丁学名:Prunella fulvescens

英文俗名:Brown Accentor

命名作者:Severtsov, 1873

中文目名:雀形目(Passeriformes)

中文科名:岩鹨科(Prunellidae)

中文属名:岩鹨属(Prunella)

繁殖区:古北界 : sc, e

中国野生鸟类:

《中国鸟类野外手册》:鸟种编号#1231

世界自然保护联盟(IUCN)

红色名录保护级别:无危物种

Least Concern(LC)

受威胁程度较低,保护现状比较安全

主要羽色:褐色

次要羽色:灰色

外形特征

褐岩鹨:形态特征图

褐岩鹨:形态特征图

体型略小(15厘米)的褐色具暗黑色纵纹的岩鹨。白色的眉纹粗显,下体白色,胸及两胁沾粉色。

不同地理亚种在色调上有异,色最淡的亚种见于昆仑山。

虹膜:浅褐;嘴-近黑;脚-浅红褐。

叫声:鸣声为短促的低音颤鸣;告警时作微弱的嘟声;叫声似鹀的类的颤音ziet, ziet, ziet。

褐岩鹨指名亚种

褐岩鹨指名亚种

褐岩鹨指名亚种:幼鸟

褐岩鹨指名亚种:幼鸟

生活习性

褐岩鹨

褐岩鹨

褐岩鹨在我国主要为留鸟。在东北西北部额尔古纳河繁殖的种群或许为夏候鸟,但在何处越冬尚不清楚。冬季罕见于甘肃西北部武威。

主要栖息于海拔 2500-4500m 的高原草地、荒野、农田、牧场,有时甚至进到居民点附近,有时也出现于荒漠、半荒漠和高山裸岩草地,尤其喜欢在有零星灌木生长的多岩石高原草地活动,是常见的高原鸟类。

主要以甲虫、蛾、蚂蚁等昆虫为食,也吃蜗牛等其他小型无脊椎动物和植物果实、种子与草子等植物性食物。

地理分布

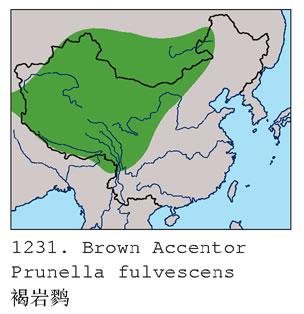

褐岩鹨:地理分布图

褐岩鹨:地理分布图

分布范围:中亚、阿富汗、喜马拉雅山脉、中国西北及北方、青藏高原、西伯利亚南部及俄罗斯外贝加尔。

分布状况:亚种fulvescens见于中国西北及西藏西部;dresseri从新疆罗布泊、青海至甘肃南部;dahurica于极东北东至内蒙古的额尔古纳河;nanschanica于宁夏、甘肃南部、四川至西藏南部及东南部(有时分成三个亚种nanschanica,khamensis及sushkini)。通常为罕见或不常见,亚种dahurica可甚常见于适宜的栖息生境。

亚种分化

褐岩鹨东北亚种

褐岩鹨东北亚种

褐岩鹨东北亚种(学名:Prunella fulvescens dahurica)。分布于西伯利亚、蒙古以及中国大陆的东北、甘肃等地。该物种的模式产地在东北额尔古纳河。

褐岩鹨南疆亚种(学名:Prunella fulvescens dresseri)。在中国大陆,分布于新疆、西藏等地。该物种的模式产地在新疆。

褐岩鹨指名亚种(学名:Prunella fulvescens fulvescens)。分布于中亚、阿富汗、巴基斯坦以及中国大陆的新疆等地。该物种的模式产地在中亚Turkestan。

褐岩鹨青藏亚种(学名:Prunella fulvescens nanshanica)。在中国大陆,分布于青海、甘肃、宁夏、四川、西藏等地。该物种的模式产地在青海贵德。

生长繁殖

褐岩鹨指名亚种

褐岩鹨指名亚种

繁殖期间常单独或成对活动,非繁殖期则多成群。地栖性,在地上、岩石上或灌丛中活动和寻食,冬季多游荡到海拔较低的山谷、沟谷、河谷和湖岸地区。

繁殖期5-7月。4月中下旬雄鸟即开始占区,站在岩石或大的石头上鸣叫。营巢于岩石下、土堆旁和灌木丛中。巢呈杯状,主要由枯草和苔藓构成。每窝产卵4-5枚,卵淡蓝色,大小为18-21mm×13-15mm。